Setiap lima tahun sekali, Indonesia memasuki pesta demokrasi yang idealnya menjadi ruang rakyat untuk menentukan arah perjalanan bangsa. Namun, dalam praktiknya, kontestasi politik justru menunjukkan pola pencarian suara yang semakin jauh dari substansi. Para calon presiden dan wakil presiden beserta tim suksesnya berlomba-lomba merancang strategi untuk meraih kemenangan, mulai dari cara legal hingga menyentuh batas praktik yang tidak etis. Persaingan antarkubu pun sering berkembang menjadi polemik yang memecah masyarakat, sementara isu-isu fundamental bangsa terabaikan. Strategi kampanye yang dirancang dengan rapi pada akhirnya lebih banyak memanfaatkan kerentanan masyarakat, menawarkan janji-janji yang sejatinya merupakan kewajiban dasar seorang pemimpin, tanpa menghadirkan solusi nyata untuk permasalahan yang terus berulang.

Fenomena ini terlihat jelas pada Pemilu 2024 yang mempertemukan beberapa pasangan calon, di mana strategi kampanye sangat intens menargetkan pemilih muda, khususnya Generasi Z. Melansir dari studi The Communication Style of 2024 Presidential Candidates in Indonesia: Influencing Generation Z Voters Through Social Media, seluruh kandidat presiden memanfaatkan gaya komunikasi khas Gen Z di platform seperti Instagram dan TikTok, mulai dari konten santai, video pendek, hingga penggunaan bahasa yang akrab dengan kultur digital. Sementara itu, penelitian Social Media and Political Participation in the 2024 Elections menemukan bahwa paparan media sosial berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik Gen Z. Survei terhadap 400 responden usia 17–26 tahun menunjukkan bahwa penggunaan media sosial menjelaskan 19% variasi dalam partisipasi politik mereka, baik online maupun offline.

Di balik kemasan kampanye yang terasa modern dan dekat dengan keseharian anak muda tersebut, berbagai analisis menunjukkan bahwa fokus konten lebih sering diarahkan pada pencitraan dan pencarian popularitas ketimbang penyampaian program yang substansial. Banyak unggahan yang menonjolkan gaya hidup, kesan lucu, atau kedekatan simbolik dengan Gen Z, tetapi minim pembahasan tentang masalah nyata yang mereka hadapi, seperti mahalnya biaya pendidikan, ketimpangan ekonomi, hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan layak. Akibatnya, kampanye lebih menyerupai arena pemasaran politik daripada ruang adu gagasan.

Dengan cara seperti ini, tidak mengherankan jika ruang politik kita turut didukung oleh tingkat literasi politik pemilih yang masih rendah, baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. Masalah ini menjadi peluang bagi aktor politik untuk meraup suara tanpa perlu memikirkan kedalaman program. Cukup dengan menyusun strategi media digital dan memanfaatkan kekuatan uang politik, dukungan bisa diperoleh. Kecacatan kecerdasan dalam struktur sosial pada akhirnya membentuk pola budaya ideologi politik yang rapuh dan manipulatif.

Pada suatu pagi, saya pergi ke kampus dengan mengenakan baju batik pakaian favorit saya ketika berkuliah karena selain terlihat formal dan rapi, batik adalah salah satu bentuk kebudayaan Indonesia. Setiba di kampus, standar motor diturunkan dan melepaskan helm, terdengarlah suara berasal dari lapangan, ternyata kampus saya sudah memasuki masa Pemira (Pemilihan Raya Mahasiswa).

Di lapangan kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berlokasi di wilayah berkontur perbukitan, para calon Presiden BEM FISIP sedang melakukan debat terbuka yang dihadiri oleh mahasiswa. Pemira FISIP dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai badan legislatif FISIP Unmul, dan mereka membuka delegasi panitia untuk menjalankan proses pemira mahasiswa.

Debat para calon dengan topik advokasi terasa hampa untuk didengarkan. Sepanjang saya mengamati tenda debat berisikan para calon, hanya sedikit mahasiswa FISIP yang hadir menonton langsung. Suasananya seperti sebuah pertunjukan stand-up comedy yang penontonnya yang sepi dan gemercik tawaan antar lawan, saya sendiri pun ke lapangan bukan karena mengetahui awalnya, melainkan hanya karena mendengar suara dari kejauhan.

Beranjak dari situ, saya melanjutkan perkuliahan menuju ruang kelas. Namun selama masa pemira berlangsung, kemiripan pola dinamikanya dengan politik regional Nampak terjadi praktiknya. Mulai dari postingan tim sukses setiap pasangan calon yang berlomba menampilkan visual terbaik hingga narasi prestasi yang sebenarnya tidak menggambarkan makna prestasi yang sesungguhnya. Pola yang digunakan tidak jauh berbeda dari kontestasi politik regional.

Pemira kampus masih lebih mengutamakan seberapa nyaring suara yang dihasilkannya ketimbang seberapa berbobot gagasan yang dibawakan. Replika budaya politik tersebut tidak hanya ditemukan dalam kampanye politik regional, tetapi dalam politik kampus miniatur politik yang struktur dan polanya menunjukkan kemiripan hingga 80%.

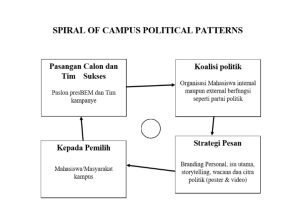

Jika kita mengamati cara berpolitik dalam pemira kampus di permukaan, dapat dilihat bahwa strategi mereka umumnya terbagi menjadi empat poin:

1. memperoleh legitimasi,

2. membangun citra,

3. meyakinkan publik,

4. memenangkan suara.

Saya tidak melihat adanya tujuan pragmatis yang benar-benar diarahkan untuk memajukan kampus melalui kontribusi mahasiswa. Fokus para pasangan calon lebih condong pada empat poin tersebut saja. Pada titik ini, sangat diragukan bahwa prestasi atau keunggulan yang mereka tampilkan benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas mahasiswa FISIP. Sebaliknya, hal itu justru sering menjadi kontradiksi.

Dari bagan yang saya buat dan saya menamainya SPIRAL OF CAMPUS POLITICAL PATTERNS, terlihat bagaimana alur politik kampus bekerja saat pemira berlangsung. Mungkin bukan hanya di Unmul banyak kampus lain mengalami pola serupa yang terus berulang.

Kalah suara, merancang gugatan. Menerima undangan sidang sengketa sebagai forum bagi paslon yang merasa dirugikan. Gugatan pun sudah disiapkan jauh sebelumnya, dengan tujuan mengurangi jumlah suara pemenang atau menuntut sanksi tertentu. Paradoks ini sangat mudah ditemukan, baik pada pemira kampus maupun pada momentum politik yang lebih besar seperti pemilihan umum atau pimilihan gubernur beberapa waktu lalu.

Memasuki ruangan sidang, menarik kursi ke belakang, bersiap duduk, dan mendengarkan, masing-masing tim sukses hadir dengan kuasa hukum sebagai legitimasi. Debat pun berlangsung kisruh. Di dalam ruangan, argumen-argumen saling dilemparkan untuk mempertahankan atau merebut kemenangan. Hingga salah satu timses berkata lantang, “Jika tidak ada landasan hukum tertulis yang mengatur, tidak bisa dikatakan pelanggaran. Walaupun bermain kotor, jika belum ada tap yang berlaku, ya boleh saja.”

Legislatif dipatahkan oleh dewannya sendiri. Tidak mampu menafsirkan dan mengaitkan pelanggaran yang terjadi. Ruangan menjadi bising, penuh perdebatan tentang hukum karet dan perlahan melunturkan tujuan awal mahasiswa berorganisasi.

Suasana pemira kampus masih dengan cara yang monoton, keterbatasan pengetahuan tentang strategi politik, keterbatasan kreativitas, dan kemampuan advokasi yang belum matang. Ini menjadi salah satu hambatan juga bagi solidaritas antar organisasi dan perkembangan politik kampus. Pola kampanye pun tidak jauh berbeda dari dunia politik regional, menyebar poster dan teks naratif, membangun personal branding, mengandalkan timses, dan memanipulasi algoritma media sosial sebagai bukti kuatnya pengaruh politik digital hari ini.

Ruang sidang gugatan pemira itu pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang kalah atau siapa yang menang. Ia adalah panggung kecil dari persoalan besar yang telah lama membayangi wajah politik kampus. Politik yang kehilangan hakikatnya sebagai seni mengelola perbedaan demi kebaikan bersama, dan berubah menjadi arena saling tikam untuk kepentingan sesaat.

Ketika setiap argumen dibantingkan, setiap pasal diperebutkan maknanya, dan setiap kalimat dijadikan amunisi, yang muncul bukan lagi keadilan melainkan pertarungan citra. Di ruang itulah kita melihat bagaimana politik kampus semakin mirip panggung besar politik regional, gaduh, dangkal, jauh dari substansi, dan terperangkap dalam permainan wacana.

Citra politik bekerja ketika gambaran mengalahkan realitas. Bagaimana seseorang atau kelompok tampak lebih penting daripada bagaimana politik sebenarnya berlangsung. Citra adalah tafsir subjektif atas kekuasaan, kewenangan, konflik, dan konsensus sebuah gambaran yang terasa meyakinkan meski tak selalu sejalan dengan kenyataan.

Di pemira kampus, citra itu sering kali bekerja lebih dulu, bahkan sebelum program kerja dibahas, sebelum visi-misi diuji, dan sebelum calon benar-benar memahami jabatan yang ia perebutkan.

Sebagaimana Nimmo jelaskan, citra politik lahir dari tiga ruang yaitu, pikiran, perasaan, dan kesucian subjektif. Ruang-ruang ini membentuk persepsi personal yang kemudian dapat menjelma menjadi pendapat umum. Citra akhirnya membangun kenyataannya sendiri setidaknya kenyataan yang diyakini mahasiswa.

1. Citra Politik sebagai Pemahaman Peristiwa

Ketika debat gugatan berubah menjadi ajang sindir-menyindir, mahasiswa tidak lagi menilai berdasarkan substansi, tetapi berdasarkan siapa yang terlihat lebih “meyakinkan”. Bukan siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling tampak seperti orang yang benar.

Di sinilah citra bekerja sebagai filter pemahaman, menentukan dari mana seseorang memulai membaca konflik politik.

2. Citra Politik sebagai Dasar Penilaian

Timses yang datang dengan kuasa hukum, argumen legalistik, hingga pernyataan bahwa “selama tidak ada aturan tertulis maka tidak bisa disebut pelanggaran” semuanya adalah pertunjukan citra. Citra siapa yang lebih pintar secara hukum. Citra siapa yang menjadi korban. Citra siapa yang terlihat lebih siap, lebih vokal, atau lebih lantang. Mahasiswa akhirnya menilai bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan kesan.

3. Citra Politik sebagai Cara Menghubungkan Diri dengan Orang Lain

Citra menjadi identitas. Mahasiswa mendukung calon yang “dirasa dekat”, bukan yang paling layak.

Seperti halnya politik regional, pemira pun sering berubah menjadi ajang memilih siapa yang paling keren, bukan siapa yang paling berintegritas. Citra memenangkan loyalitas, substansi tertinggal jauh di belakang. Politik kampus kini semakin menjadi cermin politik nasional. Ketika poster digital memenuhi lini masa, ketika algoritma menentukan siapa yang muncul di beranda, dan ketika timses lebih fokus membangun narasi daripada gagasan, pemira berubah menjadi miniatur politik Indonesia, kecil, tetapi mengandung kekacauan yang sama.

Padahal, pemira seharusnya menjadi ruang belajar politik ruang untuk mengasah logika, memperluas wawasan, dan memperkuat integritas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Politik kampus terseret menjadi ruang reproduksi citra, bukan ruang pertumbuhan gagasan.

Dengan kemasan yang begitu mirip, pemira akhirnya memperlihatkan paradoks yang memiriskan. politik kehilangan politiknya, ia tersisa sebagai perebutan persepsi, bukan perebutan gagasan.

Di ujung jalan pemira, keputusan apa pun yang diambil DPM hampir pasti memunculkan pertentangan baru atau melahirkan oposisi yang berikutnya.

Penulis: Ekmal Muhammad Firyal

Mahasiswa Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik